從數字化到人工智能,深度解讀下一個10年的挑戰與機遇 | 長江創創社區大課

發布時間:2019-07-30 13:40 閱讀次數:20599

活動時間

2019年07月13日 00:00

活動地點

長江商學院北京校區

2019年7月13日,在主題為“從數字化到人工智能,新產業革命時代的商業模式”的長江創創社區年度大課上,許成鋼教授為現場百余名長江商學院創業者校友進行了為期一天的授課。

以人工智能為核心的技術,是正在興起的新產業革命的基礎。

許成鋼教授作為著名經濟學家,將從制度經濟學更宏大的視角為我們剖析人工智能這場產業革命的時代背景和關鍵要素。本文中摘選的由許成鋼教授主導研究的《中國人工智能指數報告》,也將幫助各位更好地理解中國現今人工智能產業現狀。

原文作者:筆記俠 (Notesman)

筆記達人:王雅鑫

責編:浮燈

講者簡介:許成鋼,哈佛大學經濟學博士,中國首屆經濟學獎獲得者,長江商學院經濟學教授。

本文根據現場錄音整理,未經原作者修訂,版權歸許成鋼教授所有,發表已征得本人同意。

一、第四次產業革命

在當下,許多人都有這個共識:我們正在經歷一場剛剛開始的產業革命,而這個產業革命的核心部分是人工智能。

這里需要交代一下產業革命的重要性,我們習慣性地將世界上的國家分為發達國家和發展中國家,這種差距是產業革命之后才有的,產業革命之前,各國沒有太大差距。

第一次產業革命,產生于英國,核心內容是人造動力,即蒸汽機的發明。

第二次產業革命,產生于英美,核心內容是電力的發明。

第三次產業革命,產生于英美,核心內容是計算機的發明。

第四次產業革命正在興起,它跟第三次產業革命有很多相似之處。

首先,第四次產業革命的核心技術是人工智能,這個技術在此之前已經有了相當程度的發展。就如同第三次產業革命時,作為核心技術的計算機的基本原理,在20世紀40年代已經形成了,但它對社會的影響是后來才產生的。

其次,產業革命早期存在著巨大的不確定性,沒有人知道新技術會對社會產生什么樣的影響,甚至連接下來需要什么樣的器件都沒人知道。

我有意地在強調這些內容,是因為現在發生的事情跟那時非常相似。

正在興起的第四次產業革命誕生于美國,我們之所以要在這里討論產業革命的誕生地,是為了討論產業革命得以誕生的背景條件。

1.產業革命誕生的背景條件

今天,各國政府都高度重視人工智能,世界上至少有18個國家制訂了人工智能的發展戰略和行動方案。

今年2月份,美國總統特朗普頒布行政令,其中包括要大規模調動聯邦政府的資金,用在人工智能上。

俄國總統普京說得很玄乎,他說人工智能不僅對于俄羅斯是未來,也是全世界的未來,這一領域的領先者將稱霸世界。

① 創新過程

那么,什么樣子的制度才能夠促進科學研究發展?我們先來看一看愛因斯坦的觀點。

為什么要提愛因斯坦?因為100多年前愛因斯坦的突破奠定了今天世界的基礎,我們至今生活在愛因斯坦的世界里。

他說,如果我們早就了解我們正在做的工作,我們的工作就不能稱之為研究了。這句話非常深刻。

沒有人能計劃他做的工作,因為沒有人能事先知道具體該怎么做,這個世界應該是什么樣子。所有突破都是在過程中摸索的,而不是事先知道的。

他還說,想象力是最高形式的研究。

想象力就不是別人能告訴你的,而是你自己想象的,科學家和科學家之間的差距全在想象力上。

當我們講制度的時候,管理制度都是自上而下的,核心內容是如何提供激勵機制,也就是獎懲。

愛因斯坦認為像他這樣做研究的人,如果只因為畏懼懲罰和貪圖獎勵才能努力工作,那就成了一群無可救藥的人了。

② 激勵機制

當我們講創新的時候,制度的核心問題是激勵機制。

因為創新碰到的第一個問題是:在一個社會中,你怎么知道誰是可以進行創新的人?第二個問題是:什么東西在驅動他的創新?

其實,這種革命性的、突破性的發明創造的原始動力是好奇,而不是為了有用。為了有用,是想不出革命性的東西的。

歷史上的那些科學家,與電相關的法拉第、赫茲,與計算機相關的圖靈,與人工智能相關的麥卡錫等,包括發現量子力學、固體物理、半導體、DNA、RNA以及測定人類基因圖譜的這些科學家,他們的驅動力都是好奇心,都是來自于探索這個世界的渴望。

緊接著,就需要跟隨性的研究和應用性的研究,這些研究需要外來激勵機制的支撐。

在原始突破階段,好奇心本身是最強的激勵機制,但到了跟隨性、應用性階段,內心的滿意度會弱一些,而外來的名利刺激就非常重要。比如,各種獎勵包括論文、獎金等。

再到實用目的階段,就必須有巨大的外來刺激,也就是在市場上直接獲得商業利益的激勵。

當我們講產權時,就是在講市場機制。個人的產權決定了如何分配資源。

制度指的就是在這個社會經濟里,誰擁有資源,誰決定資源配置,這個問題直接就決定了這個集體中有沒有創新的自由,有沒有創新的動力。

簡單總結一下,科學技術的重大突破基本上都不來自于計劃,而是來自于無數的自由探索。這里非常重要的是兩個關鍵詞,第一是自由,第二是無數,二者缺一不可。

而無數的自由探討是需要制度保證的,因為非常不確定性,沒人知道誰能做成,所以需要大量的探索,最后的結果一定是優勝劣汰出來的,大多數探索會失敗,個別會勝出。

2.產業革命是創造性的破壞過程

“創造性的破壞過程”這個概念是熊彼得40年代提出的。

首先,產生的革命性變化背后,最重要的是對發明家、企業家提供激勵機制。

在市場制度下,核心是知識產權,產權里面包括了兩個大部分,一部分是有形資產的產權;一部分是知識產權,這是無形資產。

創新越重要,對知識產權的保護就越重要,你可以想象當盜竊、侵犯知識產權的行為在一個社會上盛行,就嚴重摧毀了創新的激勵機制。

所以在一個社會里,是不是有很多人、很多機構愿意從事重大的、困難的、冒風險的創新工作,直接和有沒有對知識產權的保護有關。

在知識產權的保護中,離不開一個非常基本的概念,就是壟斷。

什么是專利?專利就是在一個規定的時間段里擁有壟斷權,這是合法的,也是必須的。

第二個基本要素就是市場的優勝劣汰。

只有在優勝劣汰的過程中,才有可能進行大規模的篩選,把不滿足市場需要的東西篩下去,把優秀的東西凸顯出來。

這也是為什么創新是高度不確定的,你發明的東西能不能在市場上成功,這是事先無法預料的。

第三個基本要素就是保護民間投資。

為什么民間投資如此重要?

民間投資是在市場上操作的,它的靈活性與對市場的判斷相關。沒有民間投資的話,大量的個人發明是很難獲得資助的。

保護民間的投資,本身也就是在保護個人發明。

所以,產業革命為什么叫做“創造性的破壞過程”,指的就是這個優勝劣汰的過程。優勝劣汰的劣在歷史上曾經特別好的,只是因為新的東西來了,把它取代了,把它淘汰了。

當我們看到新東西出現的時候,很多人想的是怎么能夠后來居上,其實你跟著別人走,永遠不可能超過別人,只有你發明一個別人沒有的東西,你才有可能做到超越。

3.深而廣的人工智能應用革命

我們繼續進行人工智能的討論。從下圖可以看出,人工智能是個大概念,機器學習是人工智能里的一個概念,深度學習是機器學習里的一個概念。

舉個自動駕駛的例子。

人工智能必須依靠布置在車上的大量傳感器來感知外部情況,在感知過程中會制造出大量數據,這些數據被深度神經網絡里(人造的神經網絡)讀取,然后通過計算來決定以什么速度、往哪個方向走,所謂自動駕駛指的就是這個。

全自動的無人駕駛的最大困難在于,處理復雜狀態下的車和車之間的協調問題。

傳感器要收集所有的相關信息,而且這些信息需要立即處理,這時候問題就來了,現在的傳輸系統無法做到立即處理。

為什么5G重要?5G解決的就是這個問題。

如果所有車都在5G環境中行駛,傳感器上的信息可以實時互傳,接下來才需要人工智能的處理、計算等等。

所以全自動的無人駕駛什么時候能推廣,5G是個先決條件。沒有5G,就無法保證數據的實時送達,也無法用人工智能去實時計算。

另一個例子是阿里,阿里每年光棍節的交易是全球最大的,這是阿里創造的世界紀錄。它是怎么做到的?靠的是人工智能。

阿里從美國請來一流的人工智能教授,領導著500人團隊設計的人工智能,用來保證高速處理這么多單的交易,才使得每年的光棍節可以搞這么大。

再者,螞蟻金服能夠迅速利用網絡方式提供貸款,靠的也是人工智能。

二、中美人工智能指數

下面跟大家分享《中國人工智能指數報告》的數據。

《中國人工智能指數報告》由我和武漢大學大數據與云計算實驗室主任崔曉暉教授團隊共同研究制作。希望幫助大家更好理解中美人工智能發展現狀。

1.學術領域,中國學術論文激增,但千級期刊論文引用遜于美國。

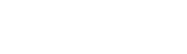

在學術會議參與方面,中美兩國學者參加學術會議呈不斷增長趨勢,而美國每年都要高出中國。

▲圖1:中美人工智能期刊論文年度發表量對比

從1995年至今,雖然美國在人工智能領域發表的論文數量整體超過中國,但是中國的增長速度較快。

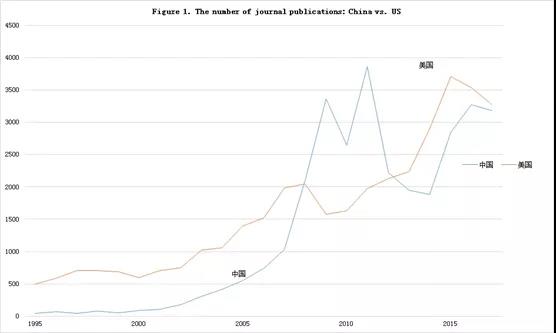

▲圖2:中美學者參加所有人工智能學術會議的總數

人工智能領域的迅速發展,使得大量學者常常會把自己的短期研究成果首先會發表在學術會議上(甚至只發表在學術會議上),之后便投入到實踐工作中。

而學術會議的常規是,申請者的論文得到會議學術委員會或組織者接受,才獲得參會資格。因此,參會人數通常可以視為會議論文發表的數量。

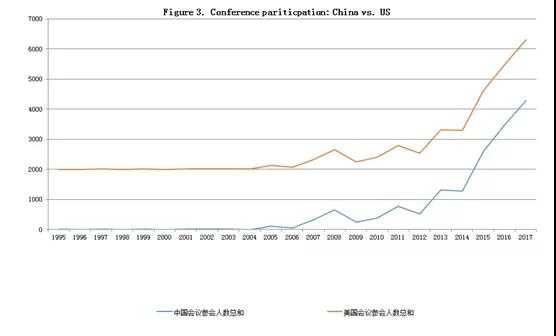

▲圖3:中美人工智能期刊論文被引用總數

為了進一步將兩國學者發表的論文質量進行對比,報告將論文的引用數量劃分為了6個等級進行分析,分別是千級(引用量 1000 及以上),百千級(引用量 500-999),百級(引用量 100-499),十級(引用量 10-99),個級(引用量 1-9)以及零 級(引用量 0)引用量文章。

統計的次數是每篇論文截止 2018 年 10 月的總引用次數。

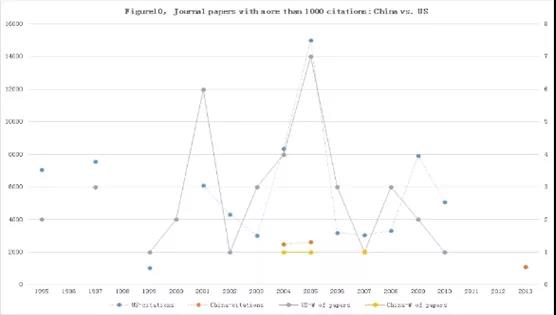

以千級和零級兩個極端的級別為例:

▲圖4:中美千級期刊論文引用總數量對比分析

對有高等級影響力的千級論文(是指每一篇論文被引用的數字超過了1000次),中國與美國差距巨大,中國只有個別的產生大影響力的論文,而在美國則比較多一些。

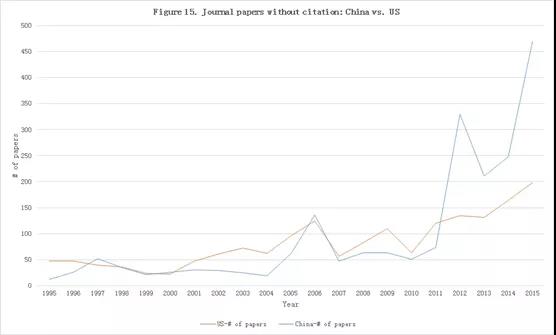

▲圖5:中美零級期刊論文發表總數量對比分析

這一部分是發表的這些論文是從來沒有被任何人引用過的。

從2011年之后,中國大幅度的超過美國,而且超過了很多,這個很有趣。

為什么中國很多論文從來不被引用?原因可能有兩點:

第一,這些論文討論的問題是在比較狹窄范圍里的應用問題,有興趣的人少。

第二,中國的激勵機制所致。中國的科研體制是計算研究人員在國際期刊上發了多少篇文章,為了職稱評定,學者被迫拼命發文章,卻不注重文章的影響力和價值貢獻。

2.人才分布,AI人才中國是精英模式,美國則量大面廣。

決定一國人工智能長期競爭力的是人才要素,美國的人工智能工程師遠比中國多。

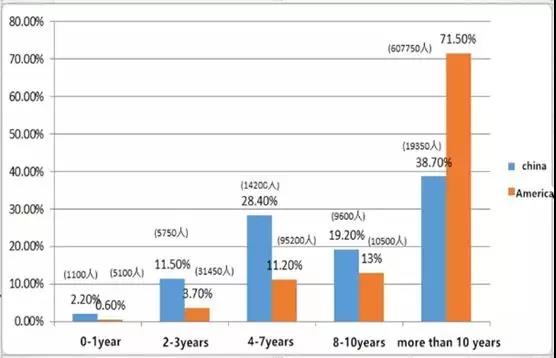

▲圖6:根據從業時間分為五個不同類別進行的中美AI人才分布對比

據領英(LinkedIn)人才數據庫顯示,中國的AI人才總數為5萬人,而美國的AI人才總數為83萬人。美國AI人才總數是中國的16.5倍之多。

如果把中國人工智能領域所有的從業人員(領英里面搜集到的),按照他們已經工作多少年劃分的話。

可以看到,中國人工智能領域工作10年以上的不到39%,相比之下,美國超過71%的人工智能領域的人,工作了10年以上。

在中國,人工智能是更年輕的行業,而在美國雖然領域是年輕的,但是里面的多數人并不年輕,是有充分經驗的。

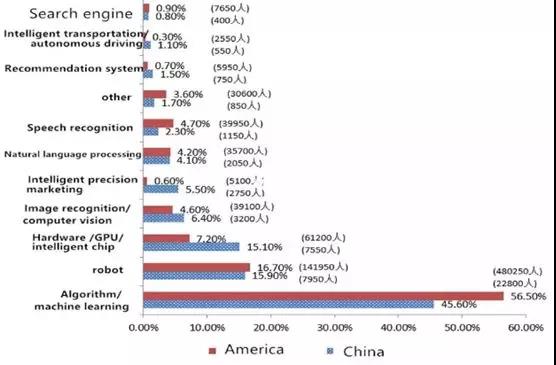

▲圖7:根據子領域劃分對比的兩國AI人才分布比例

人才分布方面,中國在智能交通/自動駕駛,智能/精準營銷, 硬件/GPU/智能芯片需求比例要多于美國,但在算法、機器學習的方面,美國不但人才的比例比中國大,人才總數也是中國的20多倍。

3.產業領域,AI創業公司數量少于美國。

從產業領域的角度看,中國活躍的人工智能創業公司在2012年之前要多于美國,但是在2012年以后美國超過中國,且增長速度大幅度提升,而中國在2015年以后開始下降。

▲圖8:中美人工智能領域創業公司數量對比

據了解,美國私營部門正在開足馬力發展AI技術。美國與人工智能有關的企業數量遠超中國。

美國的投資力度似乎也很大,例如,谷歌公司、蘋果公司、臉書網站、國際商用機器公司(IBM)、微軟公司和亞馬遜公司等總部設在美國的企業,其研發支出總計高達540億美元,其中大部分開支進入人工智能科研領域。

最近二十幾年里,中國活躍的人工智能初創公司整體上呈快速發展趨勢,2016年超過400家,達到頂峰。

中國活躍的人工智能初創公司數字在2012年之前多于美國,但是在2012年以后被美國超越。

尤其是在2016年之后,美國的人工智能初創公司數量快速上升, 2018年超過600家,而中國則在2016年之后下降,在2018年降至不到200家。

4.開源軟件包的使用和開發,93%的中國研究者使用的開源軟件包是美國開發的。

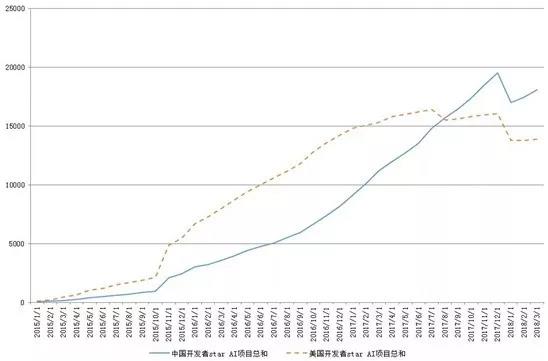

中國在最近三年里,關注人工智能開源軟件包的總數迅速上升,并在2017年秋超過了美國。

▲圖9:中美 AI 研究者的 AI 軟件包關注總數對比

但是,幾乎93%的中國研究者使用的人工智能開源軟件包,是美國的機構開發提供的。中美兩國人工智能研究者使用最多的軟件包是Google開發的TensorFlow。

在2018年初,中美研究人員對此的關注人數,分別達到將近9000人和約7000人。

整體上中、美AI研究者關注美國機構開發的開源AI軟件包的數字,相當于他們關注中國機構開放的軟件包數字的20幾倍。

這表明中國研究者在基本算法方面,對美國開源軟件包的依賴。

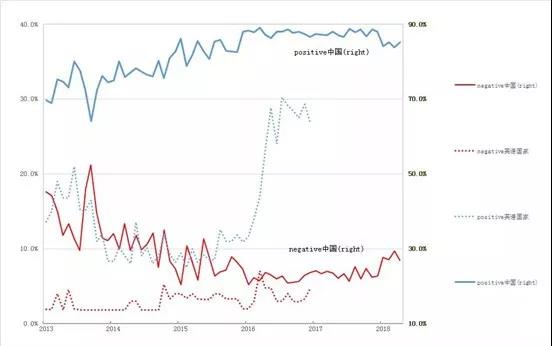

5.公眾認知及媒體報道,中國對AI的公眾認知正面情感高于美國。

從公共認知及媒體報道的角度看,中美兩國對于人工智能的報道正面情感要高于負面情感,而中國的正面情感比例相對更高一些。

▲圖10:中國、全球(英語國家)人工智能文章正負比例

《中國人工智能指數報告》收集的媒體大數據顯示,在2014年之前,中國媒體對人工智能的正面報道略多于負面,差距不大。此后,負面報道持續下降,正面報道逐年增加,全面壓倒負面報道。

相比之下,全球英語世界的報道,多數屬于沒有正負之分的中性。

在2013年到2015年之間,正負報道之間的差距曾經大幅度縮小。在2016之后,正面報道大幅度提高,而負面報道則沒有顯著變化。

這個趨勢與2016年之后美國人工智能投資初創企業的快速增長高度相關。

總之,在深度學習的應用方面,如果我們只看規模,中國和美國已經非常接近有一些地方甚至是超過。

但是,在人工智能的基本算法、芯片、傳感器等等許多的方面,中國都落后于世界上多數的發達國家,除了美國外,還有比如,英國、德國、日本、以色列等國家。

美國的AI產業布局非常完善,基礎層、技術層和應用層都有涉及,尤其是在算法、芯片和數據等產業核心領域,積累了強大的技術創新優勢,各層級企業數量全面領先中國。相比較而言,中國在基礎元器件、基礎工藝等方面差距較大。

三、人工智能:巨大的機遇和挑戰

人工智能的發展,無論是速度、廣度,還是深度已經是革命性的。

比如金融監管、會計、網上客服等等很多服務都不是真人提供的。電商的快速交易,以及網上金融的相關領域,背后基本上都是人工智能在支撐。

我這里主要提及高技術領域、金融領域和零售領域,因為在這三個領域里,背后支撐運營的都是人工智能。

很多領域都會深刻地被它改變。

從技術角度來概要一下這方面的發展,我想要強調的要點是:目前人工智能或深度學習的應用方面,核心在于能不能應用在于你所在的那個場景,你要有能力識別它,有能力去執行它,深度學習里的核心部分就是,你走得快,形成規模,你的邊際成本就幾乎是零。

而你能不能走得早,全在于你有沒有能力識別你的場景。如何識別能否應用深度學習的場景?靠你和人工智能專家的聯手。

最后,當我們做對比時,我們看到人工智能的整體狀態,這里我們應該重視三個方面:

1.新算法

新算法中一定會有重大突破,會打破我們熟悉的機器學習、深度學習,打開廣泛的應用大門。

這里非常重要的部分是,算法跟物聯網怎么連接,自己解決數據搜集問題,這是其中的重要部分。

2.量子計算

這是一個全新的領域,跟人們已經知道的計算機沒有太大關系,這就取決于整個物理科學、量子力學方面的基礎研究。

3.傳感器

物聯網顧名思義就是每一個東西上都有傳感器,傳感器的研究依賴于物理學、化學、生命科學等基礎學科。這不是你想發明就能發明出來的,那是無數人的想象力積累出來的。

這就是今天分享的主要內容,謝謝大家。